국내에선 '4대 배급사'가 관객 점유율 독차지

'어벤져스: 엔드 게임'은 상영 점유율 최대 80.9% 기록

몇 년째 스크린 상한제 추진됐지만 도입은 '아직'

지난 달 19일 개봉한 영화 ‘분노의 질주: 더 얼티메이트‘는 세계적으로 유명한 시리지물답게 개봉하자마자 박스 오피스 1위를 놓치지 않았다. 코로나 사태로 인해 극장가가 침체기에 빠졌음에도 불구하고 분전하는 모습이었다.

이러한 흥행전선에도 불구하고 ‘분노의 질주’는 한 가지 논란에 부딪혔다. 바로 ‘스크린 독과점’ 논란이었다. 영화진흥위원회에 따르면 ‘분노의 질주: 더 얼티메이트’는 개봉 1일차 만에 2271개의 스크린을 가져갔다. 무려 개봉 7일차까지 2000개가 넘는 스크린 개수를 유지했다. 우리나라 극장가의 총 스크린 수가 3000개에 살짝 못 미치는 걸 감안하면 어마어마한 수치다.

자연스레 최근 잠잠해졌던 한국 영화계의 스크린 독과점 문제가 다시 불거졌다. 스크린 독과점은 일부 영화가 스크린 개수를 과도하게 가져가는 현상을 말한다. 평소 영화를 자주 관람한다는 김혁진(24, 울산 남구) 씨는 “영화를 예매할 때 보면 항상 한두 가지 영화가 대부분의 상영관을 차지하는 것 같다”고 말했다.

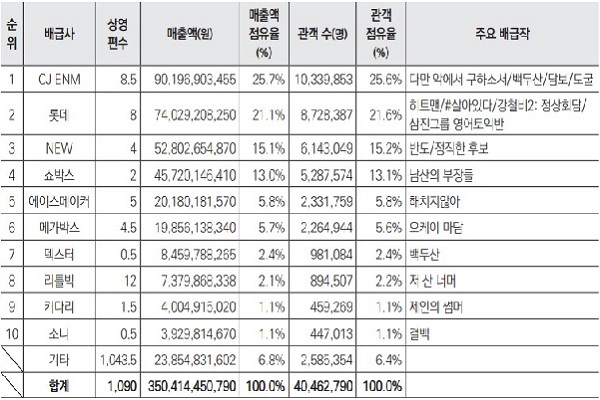

우리나라에서는 CJ 엔터테인먼트, 롯데 엔터테인먼트, 넥스트 엔터테인먼트 월드(NEW), 쇼박스가 ‘4대 배급사’로 불린다. 2020년 기준 배급사별 관객 점유율에서 4대 배급사는 무려 절반이 넘는 75.5%를 차지했다. CJ 엔터테인먼트가 25.6%, 롯데 엔터테인먼트 21.6%, NEW 15.2%, 쇼박스 13.1% 순서였다. 이 밖에 에이스메이커, 키다리, 소니 등의 배급사들은 6%를 넘기지 못했다. 그만큼 대형 배급사와 나머지 배급사 간의 양극화가 심한 실정이다. 이 수치를 봤을 때 대부분의 스크린 독과점 문제는 대형 배급사가 맡은 영화로부터 촉발된다는 걸 알 수 있다.

국내 영화가 스크린 독과점 논란을 일으킨 사례로는 2017년 개봉한 CJ 엔터테인먼트의 ‘군함도’가 있다. 영화진흥위원회에 따르면 ‘군함도’는 개봉 1일차 만에 박스 오피스 1위를 차지함과 동시에 2027개의 스크린을 가져갔다. 국내에서 한 영화가 2000개가 넘는 스크린을 가져간 최초의 사례였다. 당시 박스 오피스 2위였던 ‘슈퍼 배드3’가 같은 날 810개의 스크린 수를 가져갔는데 이는 군함도의 절반에도 못 미치는 수치다. ‘군함도’보다 6일 먼저 개봉한 크리스토퍼 놀란 감독의 ‘덩케르크’는 개봉 초기 약 1000개 정도의 스크린을 유지했다. 하지만 ‘군함도’가 개봉하자마자 ‘덩케르크’의 스크린 개수는 628개로 폭락했다. 이에 누리꾼들은 스크린 개수를 독차지해 흥행하는 게 무슨 의미가 있느냐는 반응을 보이기도 했다. 논란이 심해지자 ‘군함도’의 메가폰을 잡았던 류승완 감독은 한국영화감독조합 등 각종 영화계 협회를 탈퇴하는 수순을 밟았다.

2019년 개봉한 ‘어벤져스: 엔드 게임’ 역시 같은 논란에 휩싸였다. 디즈니에서 배급을 맡았던 ‘어벤져스’가 개봉 1일차 기준 차지했던 스크린 수는 무려 2760개였다. 상영 점유율은 80.8%나 됐으며 개봉 6일차에는 80.9%나 되는 상영 점유율을 기록했다. 아무리 세계적으로 ‘붐’을 일으키는 마블 시리즈 영화라고는 하지만 이는 영화 생태계를 파괴하는 수준이었다.

마찬가지로 디즈니에서 배급을 맡았던 ‘겨울왕국2’도 같은 해 개봉하여 스크린 독과점 문제에 불을 지폈다. 개봉 1일차 기준으로 총 2343개의 스크린을 가져갔으며 63%의 상영 점유율을 기록했다. 이후 상영 점유율에서 73.9%까지 상승하는 모습을 보였다.

지난 달 ‘비와 당신의 이야기’를 관람하러 간 정종수(23, 경남 거창군) 씨는 “당시 보려 했던 영화의 상영 횟수가 얼마 되지 않아 원래 생각해뒀던 시간대를 고르는 데에 애를 먹었다”며 불편함을 토로했다.

잊을만하면 스크린 독과점 문제가 붉어지자 ‘스크린 상한제’ 도입의 필요성이 다시 대두된다. 스크린 상한제란 관객이 몰리는 주요 시간대에 특정 영화의 스크린 수를 제한하는 제도이다. 일부 영화가 스크린 수를 지나치게 많이 가져가는 걸 막기 위한 취지이다. 우리나라에서는 몇 년 전부터 스크린 상한제를 도입하자는 주장은 수도 없이 나왔으나 정작 아직까지 제대로 실행되지는 않고 있다.

지난해 작년 문화체육관광부는 스크린 상한제를 도입하겠다는 업무계획서를 발표한 바 있다. 6개관 이상을 보유한 극장을 대상으로 관객이 집중되는 시간대에 같은 영화의 상영 횟수가 50%를 넘지 말아야 한다는 게 골자이다. 하지만 이 또한 추진만 됐을 뿐 결과적으로 우리나라에 스크린 상한제가 제대로 정착되지는 못했다.

영화 탄생 국가인 프랑스에서는 이미 스크린 상한제를 법제화하여 실행 중이다. 프랑스는 30%의 스크린 상한선을 지키고 있다. 특히 프랑스는 독립영화나 예술영화 상영을 담당하는 상영관을 다수 확보했기 때문에 30%의 상한선을 도입하고도 상업성 측면에서 문제될 게 없다고 한다.

영화를 관람하는 것은 우리가 문화생활을 하는 데에 있어서 큰 즐거움을 가져다준다. 하지만 우리는 스크린 독과점으로 인해 각자가 보고 싶은 영화를 골라서 보는 환경이 아닌 배급사의 입맛에 따라 영화를 보게 되는 환경에 놓여 있다. 영화라는 콘텐츠가 결국 상업성을 완전히 배제할 수는 없다. 때문에 일부 영화에 스크린이 쏠리는 건 당연한 현상일 수 있지만 그 정도가 심하다면 피해자는 관객이 된다. 단순히 스크린 상한제를 도입하자는 주장에서 그치는 게 아니라 상업성을 침해하지 않는 선에서 진정한 스크린 상한제의 도입이 필요해 보인다. 그러기 위해선 상업영화와 독립영화를 고루 편하게 접할 수 있는 구조가 갖춰져야 한다. 극장가가 침체기에 빠져있는 지금 이러한 변화를 통해 새로운 전환점을 맞이해야 할 시점이다.